Il racconto della domenica: I feel pretty di Marta Cristofanini

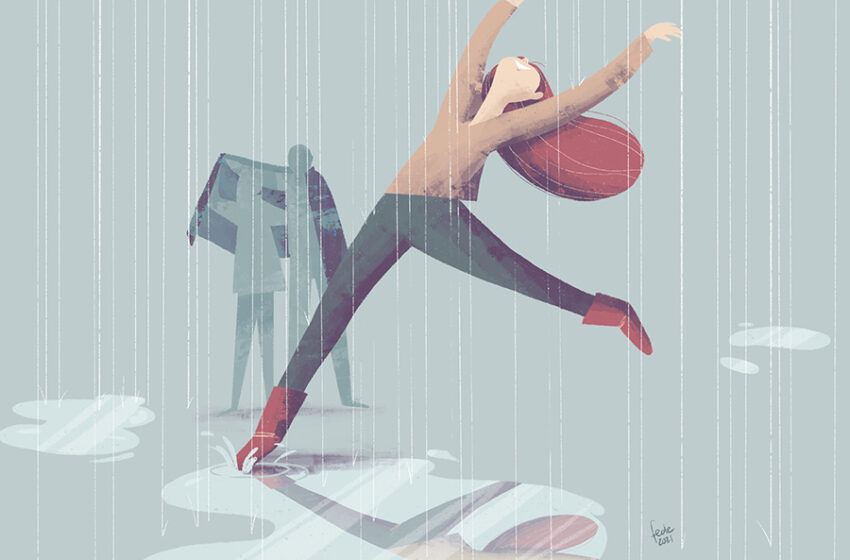

Illustrazione di Federica Fabbian

Stavamo correndo come pazzi, e poi pioveva e questo rendeva tutto più divertente. Mirta planava sulle pozzanghere, un gabbiano impazzito; Boheme lento, composto, fradicio fino al midollo, eppure non dava la soddisfazione neanche di una bestemmia, sempre professorale com’era. Non ho mai capito perché Mirta non se ne fosse innamorata. Era perfetto per l’amore, il Boheme. Le sceglieva le canzoni giuste e una volta che lei gli aveva raccontato del profumo che amava – sa del deserto di notte – lui le aveva portato un pacchettino con racchiuso un solo foglio di carta bianco impregnato di quel profumo lì, quell’odore speciale di stelle e carovane, e vai a sapere che altro. Lei lo aveva tenuto sul comodino per mesi e aveva descritto a sorpresa anche il profumo di lui, una volta – come il mare in una mareggiata d’inverno, ma con della cannella sopra –, dicendo che la faceva impazzire. E Boheme, appena prima che ci vedessimo, si cospargeva di profumo, quel disgraziato. Rinnovava lo stupore di lei, ogni volta, daccapo. Boheme sapeva starti vicino, ecco cosa sapeva fare. Anche se a guardarlo così tutto d’un pezzo, sotto un diluvio memorabile, non lo avresti detto affatto.

Che poi cosa ci siamo entrati a fare in quel baretto maleodorante, proprio non lo ricordo. Mirta voleva il caffè e poi non lo voleva, e Boheme invece lo prendeva, eccome, il caffè ma il cameriere disse che mica si poteva occupare un tavolo con solo una consumazione del genere. Fu così che sapemmo del concerto che sarebbe cominciato di lì a poco e decidemmo di fermarci.

Mirta aveva i capelli arancioni e gli occhi erano due formiche nere.

All’epoca parlava in continuazione della Francia e sempre in un suo modo bellissimo e ostinato. Progettava la sua partenza nei minimi dettagli, ma non diceva mai cosa ci sarebbe andata a fare, in Francia. Ne parlava mentre cercava l’accendino e nel farlo le cadeva la borsa, oppure si tirava su i capelli in uno chignon disordinato che scioglieva qualche secondo dopo. Uno chignon, lo chiamava così. E ci parlava dell’odore violento della lacca ai saggi di danza, che le metallizzava i capelli alla Fantaghirò, quando allestivano per l’occasione la palestra del suo paese. Diceva che quello era l’odore della paura, del body che mordeva l’inguine, del corpo che doveva mostrare e che avrebbe voluto nascondere in qualche ripostiglio, lontano dalle coetanee, lontano dai binocoli dei genitori più esigenti e dallo sventagliare furioso delle nonne in prima fila. Era l’odore delle forcine conficcate nella nuca, dei seni piatti o appena abbozzati, delle cotte per i ragazzini più grandi del corso Funky di cui scriveva i nomi sul muro dietro la porta di camera sua, affiancandoci un bacio con rossetto, e a cui mai avrebbe rivolto la parola.

Ero brutta, diceva. Sì, giurava e spergiurava, diceva che si era allungata, certo, ma senza un ordine. Le gambe si mangiavano tutto, arrivando dritte fino al tronco, decise a ignorare ostinatamente le rotondità del bacino e dei fianchi. Si vergognava delle braccia sterminate, degli esili baffetti che ombreggiavano il labbro, di quel corpo senza malizia, slanciato verso un’altitudine solitaria. Le compagne di uno di quei saggi, ispirato a Grease, non le andavano mai a parlare durante la scena iniziale, quando si doveva improvvisare. Eppure lei in quel periodo adorava Grease e sapeva tutte le canzoni a memoria. Ma farlo davanti agli altri, quella era tutta un’altra cosa. Sarei stata una Rizzo superlativa, diceva. Nella videocassetta del saggio, tutte la ricordavano come un pugno di colori sgranati e ondeggianti in terza fila.

Impossibile invece era pensarla così, in quel baretto umido in cui gocciolavano i nostri impermeabili, immaginarla così e saperla gabbiano impazzito nelle pozzanghere. Ed era meraviglioso parlarne, parlare di tutto questo ed essergli sopravvissuti.

Voleva eseguire una performance danzando nuda sulle musiche di Boheme. Diceva sul serio. Credeva che la musica elettronica di lui e la sua danza disordinata potessero essere una coppia straordinaria, in quanto ad arte. All’epoca Mirta credeva nelle cose. Credeva che le cose, gli eventi, potessero essere significativi, in modo assoluto.

La sua teleologia, per noi agnostici, era salvifica. Era bello sapere che lei esisteva, e che ogni volta, da qualche parte, intraprendeva tentativi di esistenza. Era bello sapere che c’era la sua voce, roca, profonda, scheggiata dal fumo, una voce che ti raccontava segreti, ti parlava dell’avvento del glam rock inglese o si scusava perché era la prima volta che preparava la moussakà e non sapeva proprio come fosse venuta, toccava assaggiarla; era bello sapere che voleva ballare, e che per lei c’era un solo modo per farlo: ballare. Era bello sapere che c’era il suo corpo, e che quel suo corpo ancheggiava sulle note di Ballrooms of Mars, gesticolava uscito dal cinema, o lo si poteva incontrare per caso in strada. Era bello ricordare quando mi strinse le mani la prima volta e mi disse: senti. Erano freddissime, grandi e sudate, e io me ne innamorai all’istante. Saranno così molte volte, mi disse, volevo lo sapessi ora che stiamo per diventare amiche.

Io, Boheme, probabilmente anche gli altri sentivamo tutto ciò e lo riassumevamo in: Mirta crede nelle cose. Oggi, penso che semplicemente Mirta si lasciasse vivere.

Quando entrò in scena non ce ne accorgemmo subito, impegnati come eravamo a scribacchiare sui quaderni la nervosa contabilità del nostro futuro, facendo progetti ridicoli e grandiosi sulla vita dopo l’università. Dottorati, lavori, l’estero, le convivenze, l’amore, il successo e, perché no, magari un gatto. Eravamo ovunque e da nessuna parte. C’era ubiquità nei severi occhi di Boheme, che si facevano visionari dietro le lenti appannate, così vicini alla bocca sempre in movimento di Mirta, così vicina alla mia testa che annuiva, annuiva.

C’era ubiquità e poi all’improvviso, lei. Avanzò lentissima, uscendo dalla porta del bagno.

Si avvicinò ai tavolini, e ci ritrovammo a qualche passo di distanza la cantante, una settantenne dal viso imbolsito, truccatissimo, che le dava un’aria stupita da bambola. Indossava un vestito tutto sgualcito, fatto apposta per una Daisy che va incontro al suo Gatsby, e bigiotteria tarocca. I feel pretty, annunciò al microfono, con una voce sottile e incantata, e il trio musicale che l’accompagnava imbracciò gli strumenti. Qualche applauso, lei fece una riverenza e poi, cominciò.

Non ho mai più visto Mirta, né tantomeno Boheme una volta finita l’università. So che Mirta non è mai andata in Francia e che fu assunta in un’agenzia interinale qualche tempo dopo.

Boheme avrà certamente mantenuto il suo equilibrio, qualsiasi cosa avrà scelto di fare; lo aveva perso e ritrovato molto prima di noi e all’epoca in cui ci frequentavamo era già venuto a patti con la realtà. Ma ci teneva ugualmente compagnia. Questo era Boheme: uno che sapeva starti accanto.

Capita che certi momenti mi colgano impreparata e non so mai bene come spiegarli: allora dico che mi sento come se indossassi cinque cappotti almeno il doppio della mia taglia, uno sopra l’altro, ed è difficile continuare a mandare mail o finire la vasca in piscina o la passeggiata con il cane. Mi fermo, ecco tutto. E l’unica cosa che mi fa stare un po’ meglio, dopo tutti questi anni, è l’immagine di Mirta che corre,

Mirta che spalanca le braccia e grida: pirouette!,

i capelli come stelle filanti,

gli occhiali appannati di Boheme,

il suo cappotto a ripararci la testa e quel profumo che è il mare in una mareggiata d’inverno, ma con la cannella sopra.

Poi intravedo il neon offuscato del bar che, a seconda della giornata, è verde, è rosa, a volte è verde e rosa insieme, e a volte non esiste proprio, l’insegna, entriamo e basta, e poi

I feel pretty

Oh, so pretty

I feel pretty and witty and bright!

And I pity

Any girl who isn’t me tonight

È stanca, è generosa, dice Boheme. È bellissima, dice Mirta.

Sapevano già che non saremmo mai arrivati da nessun’altra parte?

Marta Cristofanini