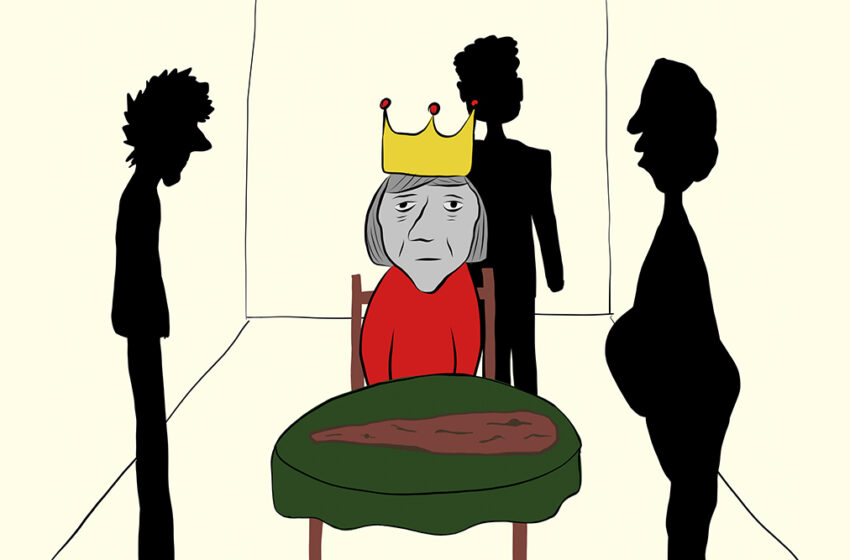

Il racconto della domenica: Re di Bastoni di Ettore Passarelli Garzo

Illustrazione di Tunnu Studio

Mi ricordo bene quella conversazione. Avevo già undici anni, la faccia da schiaffi presa in prestito da mio padre e cinquantamila lire nuove di zecca nella tasca destra del pantalone.

Occasioni come quelle mi hanno sempre messo a disagio. E non ho mai capito se fosse perché mi sentivo fuori luogo – il più piccolo in mezzo ai grandi che portavano grandi vestiti, facevano grandi discorsi e avevano grandi facce – o se fosse perché comprendevo che quello, in fin dei conti, era l’unico posto in cui avrei voluto essere.

«Non sarai mica uno di quei bambini che rimane tutto il giorno con lo sguardo incollato a quell’arnese infernale.» Indicò la televisione in salotto mentre le mani tenevano salde un mazzo di carte siciliane. Io intanto lo guardavo con ammirazione, meraviglia, stupore e incanto: tutte insieme, che lo potrei disegnare adesso quel volto. Mescolava le carte con cura ed eleganza, con il mignolo destro sollevato e uno scatto veloce delle mani, e sembrava che lo facesse per lavoro: mescolare carte da tutta la vita, e deliziare gli occhi curiosi di un bambino di undici anni.

«Perché?» replicai, alzando il mento e sentendomi suo pari.

«Perché è uno schifo e ti fotterà il cervello. Non la guardare mai quella cosa lì, neanche quando sarai annoiato, nemmeno quando ti costringeranno, ché niente ci puoi imparare.»

«E che dovrei imparare?»

«Tutto, e non sta lì.»

«Quindi tu sai tutto?»

«No, ma io sono solo un povero fesso» come stesse recitando, come sempre, d’altronde, «e ringrazio che la vita mi abbia dato il dono di saperci fare con queste» alzò le carte sopra la testa e le agitò come fossero un sacchetto di biglie, «ché se no, non lo so dove sarei adesso.»

Non era cura, era riconoscenza.

Io ero particolarmente vispo, con le mie cinquantamila lire ben salde in tasca e la faccia da schiaffi appiccicata al volto. Lui teneva il bicchiere alla sua destra e continuava a mescolare.

Ricordo alla perfezione quel viso e con lui la sensazione che ne trassi. Aveva poche ciocche di capelli grigi che partivano dal centro della testa e cadevano giù fino alla nuca. La fronte, enorme, scivolava sul volto col suo colore olivastro, dove il naso imperava, le labbra rimuginavano e gli occhi scomparivano dentro due orbite profondissime. Non era vecchio, era grigio. Non era vecchio, era proprio di un’altra epoca, ma di quelle epoche che stanno in mezzo e di cui nessuno si ricorda più. Gli occhiali grandi e trasparenti che portava da quarant’anni, i vestiti del dopoguerra e quella voce che sapeva di nicotina. Nel presente ce lo avevano portato senza dirgli nulla.

Così giocava con le sue carte, e io continuavo a fissarlo, e a lui non dava fastidio, e nessuno aveva bisogno di noi. Io l’ultimo, lui l’altro. Diversi che oltre si ridiventa uguali.

«Insegnami qualche gioco.»

«Che giochi conosci?»

«Allora… baccarà, burraco, scala quaranta e… poker!» Li contai sulle dita della mano.

«Nessun gioco da carte siciliane.»

«Mm… sette e mezzo! Ma non ci so giocare… Ah, ah… e poi c’è briscola, ci gioco sempre con nonna, e non perdo mai.»

Sbuffò, come per dire qualcosa. Non capii.

«Giochiamo a carta più alta vince» e mi avventai sul mazzo incustodito credendo di impressionarlo.

«Io prendo una carta e poi ne prendi una tu. Se la mia carta è più alta della tua, vinco io. Se no, vinci tu.»

«Va bene, ma cosa ci giochiamo?» Era serio. Ma io avevo undici anni, la faccia di mio padre e le tasche piene.

«Io mi gioco cinquantamila lire!» E fu una sentenza, la mia. Li tirai fuori dalla tasca e li schiaffai sul tavolo.

A quel punto, lui si piegò leggermente e rovistò nella tasca posteriore dei pantaloni. Estrasse il portafoglio e, con entrambi gli avambracci arenati sul tavolo, prese a sfogliare le banconote alla ricerca di quella da cinquanta. Una volta trovata, la prese con due dita e la poggiò lentamente sulla mia, guardandomi negli occhi.

«Mescola» ordinò. Mescolai. Male.

Incastrai il mazzo tra noi, mentre i bicchieri degli altri tintinnavano e le bocche mangiavano senza sosta. Lui sfilò una Centos dal pacchetto di Marlboro e se la infilò tra le dita. Non la accese. Con il palmo della mano destra aperto verso l’alto mi indicò per darmi la precedenza. Io osservai il mazzo, allungai la mano, staccai a un po’ più di metà, voltai.

Cavallo d’oro.

Da qualche parte dentro di me qualcosa esplose. Lui allungò il mento e inarcò le labbra. Uno stupore compiaciuto ma pacato sorvolò i suoi denti gialli. Io gli restituì un sorriso eccitato.

«Tocca a me.» Neanche ci pensò.

«La quarta carta.»

Due di spade, cavallo di coppe, cinque di coppe. Re di bastoni!

Raccolse i soldi di entrambi e se li mise in tasca come se nulla fosse successo, asciugò il bicchiere e si accese la sigaretta. Diede un tiro profondo e il fumo cominciò a uscirgli dal naso ricordando un vecchio treno che ancora combatte per restare in vita.

«Ti è andata male.»

Io sorrisi, un po’ in imbarazzo, aspettando che mi ridesse i miei soldi. Ma i frammenti di tempo si susseguivano, lui si godeva la nicotina a imbottirgli le vene e io avevo ancora undici anni. Allora suppongo che i miei occhi dissero qualcosa e lui rispose dietro la coltre di fumo: «Non posso ridarti i tuoi soldi. Non impareresti niente».

Lo odiai. Almeno credo. Perché avevo pur sempre undici anni, la mia faccia da schiaffi e le tasche vuote.

Ettore Passarelli Garzo