Il racconto della domenica: L’altra di Alida Airaghi

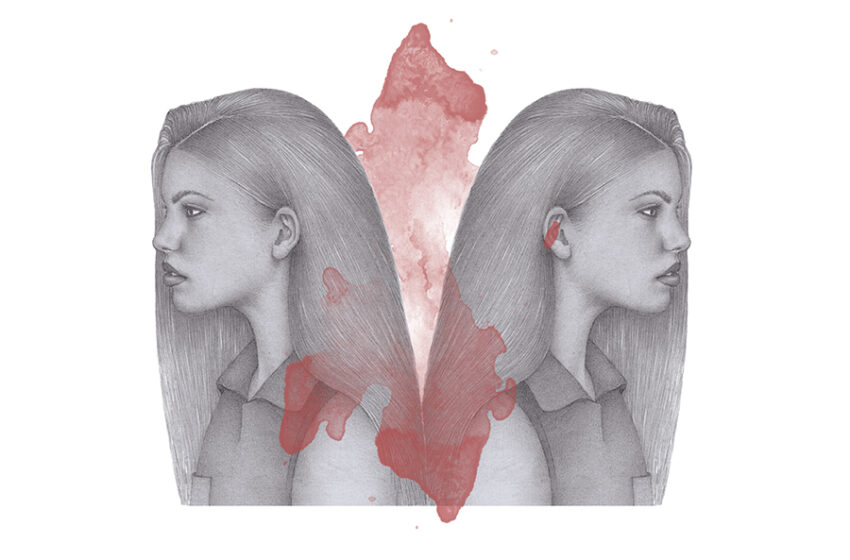

Illustrazione di Lara Desogus

C’è un’altra me, in me.

C’è sempre stata.

Voglio dire, diversa da me. Però uguale.

Diversa-uguale, uguale-diversa.

Come me ha ventiquattro anni, ne ha avuti come me undici, e ne avrà cinquantadue: nello stesso giorno.

In aprile. Il 6 aprile.

Siamo cresciute insieme, da allora, da quel 6 aprile: ogni anno, lo stesso compleanno, la stessa torta.

Noi due noi, sempre, siamo andate all’asilo e a scuola insieme, come pedalando su un tandem.

Anche all’università ci siamo iscritte a facoltà parallele, io nel corso di Lettere Moderne, lei in quello di Lettere Classiche.

Ci sono comunque delle differenze che ci rendono singolarmente uniche. Poche, ma ci sono.

Per esempio, io porto i capelli raccolti, lei sciolti.

Quando eravamo piccole, a me piacevano le Barbie, a lei i Playmobil.

Al liceo, io amavo i Pink Floyd, lei i Doors.

Per il resto, siamo la medesima persona.

Ci attirano ragazzi simili. Soffriamo di acuti dolori mestruali. Odiamo le vacanze in campagna. Non pranziamo mai senza farci il segno della croce.

I nostri genitori, forse per dispetto, forse per troppo amore, ci hanno chiamato con nomi palindromi. Io mi chiamo Ave, lei si chiama Eva. Eva-Ave, Ave-Eva.

Ave, Eva.

Vae, anagrammato, che in latino significa: guai! Oppure ahimè.

Insomma, disgrazia.

Però siamo abbastanza felici, sebbene nessuno ci creda perché in generale si pensa che vivere sdoppiati e identici comporti una perdita di personalità, un annacquamento caratteriale.

Noi invece riteniamo che il due rafforzi l’uno, che l’ombra costantemente accodata indichi fedeltà, e stringersi sotto lo stesso ombrello protegga di più dalle intemperie.

Le rivalità, i bisticci, riguardano questioni minime. Tipo, litigare per una camicetta, se per caso io alzandomi decido di indossarne una che piace a lei, o viceversa.

Oppure, vai prima tu in bagno, così dormo ancora un po’: no vacci tu, perché ieri sera sono stata alzata a studiare fino a tardi, e sono stanca.

Poi il volume della radio, il film da vedere, chi pulisce la stanza. Roba del genere, come succede a chiunque sia due persone nella stessa persona, troppo vicine, troppo attaccate e non ti sopporto più.

Lo scontro forte esplode per altri motivi, davvero profondi, e laceranti.

Per esempio, a chi vuole più bene la mamma? A te o a me?

Come mai papà quando mi guarda alza un sopracciglio sospettoso, invece se guarda te gli si piega sornione il labbro in un sorrisetto compiaciuto?

Ce li contendiamo, i nostri genitori, nelle attenzioni e nelle carezze. Escludo che abbiano delle preferenze per una di noi, semmai sono più indulgenti riguardo ad alcune fragilità caratteriali, a certi atteggiamenti intimoriti che possiamo assumere nei confronti del semplice esistere quotidiano.

Allora intervengono imparziali e benevoli a rassicurarci, a confortarci.

Quindi, non è la gelosia che ci allontana e rende rivali.

Piuttosto il fastidio di sentire me, Ave, sopraffatta da lei, Eva. E suppongo accada così anche a Eva, nei confronti di Ave.

L’altra rimane altra, o no? Non è precisamente me, né io sono e sarò mai del tutto lei.

Eppure entrambe sappiamo di essere la stessa persona, una dentro e una fuori, o tutt’e due dentro e fuori contemporaneamente.

Allora non capisco perché stamattina mi sono svegliata così irritata dal suo respiro pesante nel sonno ancora profondo.

La guardavo e pensavo: sei brutta.

Lei si rigirava sul letto, ogni tanto muoveva le labbra come seguendo un’idea, una paura.

Ha improvvisamente spalancato gli occhi, impastata nella voce chiedendomi, che ore sono.

La voce impastata mi ha dato fastidio, ho immaginato il suo alito cattivo.

Si è alzata per andare in bagno, ho sentito la sua pipì scrosciare nella tazza del water aldilà della porta socchiusa, e non mi è piaciuto dover ascoltare il rumore della sua pipì.

Poi ho supposto che si stesse lavando i denti, e senz’altro era vero, perché mi arrivava il ronzio dello spazzolino elettrico. Così, mi sono detta, rinfrescherà anche l’alito, che poi odorerà di mentolo.

È tornata in camera, scalza nel suo pigiama rosa pallido, e mi guardava interrogativa, con i capelli lunghi sciolti e arruffati. Sei brutta, ho pensato ancora, e lei deve aver intuito qualcosa della mia ostilità. Perché ha sussurrato, hai la faccia di chi ha dormito male, sei messa peggio di me.

Forse non ha detto proprio così, ma io credo che questa fosse la sua intenzione.

Poi ha aggiunto, perfida, sibilandomi nell’orecchio, lo sappiamo tutti perché sei arrabbiata, ma non è colpa mia, né del mondo, se ieri ti hanno bocciato all’esame di glottologia: evidentemente non avevi studiato abbastanza, o ti sei bloccata balbettante e spaurita, guardando il professore a chiedergli la grazia. Supplichevole e retorica, davvero penosa. E non sai ammettere le tue sconfitte.

Si è avvicinata alla scrivania che abbiamo in comune, a sinistra il suo Ovidio, a destra i volumi della mia tesi. Ha sfogliato le pagine del Berruti su cui mi ero preparata, poi sollevando il quadernone degli appunti me lo sventola davanti agli occhi, strega di un’innocua Biancaneve.

Allora ho preso le forbici dal cassetto, e zac. E poi ancora: zac! Due tre volte: zac zac zac!

Sulle braccia, sulle mani, sulle gambe.

Chi ha urlato? Io o lei? Un urlo forte, di male, di terrore.

Perché c’era del sangue che zampillava sul letto e sul pavimento. Rosso. Untuoso. Aveva macchiato il suo pigiama rosa, le mie pantofole color crema.

Mi sentivo svenire, quasi; debole tanto da non riuscire a stare in piedi. Sono crollata per terra, accucciata, con le forbici in mano.

È stato allora che è entrata la mamma, ci aveva sentito gridare dalla cucina, si è messa a gridare anche lei scuotendomi per le spalle, cos’hai fatto, cos’hai fatto? Ripeteva.

Ha chiamato papà, che è arrivato di corsa spaventato, poi come se piangesse è tornato giù in salotto a chiamare un’ambulanza. Lo sentivo che scandiva il nostro indirizzo a voce alta, fate presto fate presto: mia figlia, diceva.

Io non riuscivo a vedere dove fosse finita Eva, solo ombre davanti agli occhi, mentre la mamma mi tamponava le ferite con un fazzoletto, già tutto inzuppato.

È stata lei a cominciare, volevo spiegarle. Mi prendeva in giro, rideva. Forse mi odia e mi vuole uccidere, mi sono difesa. Non devi arrabbiarti con me, sono sempre tutti contro di me.

Papà mi accarezzava i capelli, poi ha aiutato i due infermieri caricarmi sulla barella, la mamma anche lei, mentre lui balbettava, vi seguo con la mia auto, vi seguo.

Quello che non capivo, e non capisco ancora, è perché hanno portato me all’ospedale e non Eva, con tutti i tagli che le ho fatto, con tutto il sangue che le usciva. Hanno portato via me, e non Eva.

Si sono sbagliati, nella confusione della stanza e delle urla.

Certo, torneranno a prenderla, dopo.

Alida Airaghi